2012-10-29

江戸時代の結婚相手探し![Add Star Add Star]()

結婚はどうやって決めていた?

現代は恋愛結婚が主流ですが、江戸時代はどうやって結婚相手を探していたのでしょう。明治に入ってですが、長岡藩城代家老の家柄だった稲田家の六女の杉本鉞子(えつこ)(明治五年生まれ)は13歳のとき母親に呼ばれこう言われました。(著書「武士の娘」より)

「エツ子や、神仏の御守りあって、お前の嫁入り先が定まりました。兄上はじめ皆々さまのお計らい故、よくよくお礼を申し上げなさい」

武家では家同士で話し合い、結婚を決めていました。現代人から見ると奇異であり、個人の権利を踏みにじるもの、と思うでしょう。エツ子は次のように回想しています。

「当時婚約は、私個人の問題ではなく、家全体にかかわることと思っていましたから、誰方のところへ訪ねてみようとも思いませんでした。その時分の日本の女の子の常で、ごく幼い頃から、私もいつかは必ずお嫁にゆくものと思っていましたが、それがいつのことかも知らずその時を待っていたのでもなく、恐れていたのでもなく、全く考えてもみませんでした。まだ13歳にも満たない私のことでございますから、何もかも人任せでありました。当時の女はみなこんな風だったのでございます」

当時は早死でしたから、早く結婚しますし、家と家の結びつきを強くして、家の存続をはからねばなりませんでした。当主が早く死に、幼い子が残されるケースも多々あり、年老いた父母が残されることもあります。そういうときは親戚が助けて、幼い子を一人前に教育するのです。結婚は個人の問題ではありませんでした。

それからエツ子は次のようにも言っています。

「女は一度嫁しますと、夫にはもちろん、家族全体の幸福に責任を持つように教育されておりました」

現代人にとって自分が幸せになるための「結婚」ですが、当時は家族を幸せにするための「結婚」だったわけです。自分を犠牲にするなんて・・・と思うかもしれませんが、考えようによっては現代は自分が「幸福を独占」するための結婚観であり、江戸時代は「幸福を分かち合う」のが結婚という見方もできるでしょう。前者はエゴに見えませんか?

「たそがれ清兵衛」という映画がありましたが、この原作は複数の短編からなっています。この中に「うらなり与右衛門」という話があります。与右衛門は武家の次男坊なので婿入りする身分です。ところが顔が長く顎がしゃくれており色が白い“うらなり”面です。早い話"ブ男"。三栗家の一人娘のところに婿入りの話がいくと、この三栗家の娘“多加”はお忍びで与右衛門が道場で剣の稽古をしているところを覗きにいっています。そして結婚にOKを出しました。これは小説ですので、創作ですが、時代考証はよくされていると思うので、こういうことも実際あったのでしょう。

さて、町人はどうやって結婚相手を探していたのか。儒教の教えで「男女七歳にして席をおなじうせず」というのがあり、この道徳観が浸透していた江戸時代では自由な恋愛は御法度でした。ですので、“人目を忍ぶ恋”を経て結婚するケースがありました。ただこれはレアケースのようです。もっぱら“お見合い”が主流です。現代のようなお見合いではなく、元禄時代は女性に着飾らせて念入りに化粧させて、初詣や花見に行かせます。それを相手の男性が陰からみて、気に入れば嫁にもらうし、気に入らなければ御断わり、となっていました。女性に選ぶ権利はなかったわけです。文化・文政(1804~1830)の頃になると、男性が女性の家を訪ねていき、そこの娘がお茶やお菓子などを運んでそれとなく見合いをするという方式が生まれました。また、女性が芝居小屋の桟敷席に座って、反対側の桟敷席に座る男性を遠くからみて、「あの人がいいわ」と女性が品定めをする方法もあったようです。おそらく婿入りのケースでしょう。それから資産のある商家では持参金つきで娘を嫁がせましたが、器量が悪い場合は持参金を上乗せしなければ縁談がまとまらなかったようです。考えてみれば器量が悪くてもお金さえあれば「負け組」にならなくて済んだのですから、結構なシステムではありませんか?美人なんて世の中そう多くはいませんよね。

裏長屋に住む町人(本当は町人といわないが)の場合はある程度の年齢になると大家さんが「いい娘がいるんだけど、会ってみないか」と話を持ちかけてきます。大家といえば親代わりです。お見合いしてお互い気に入ればめでたく結婚というのが主流だったようです。

参考文献

ちくま文庫「武士の娘」杉本鉞子(著) / 大岩美代(訳)

新潮文庫「たそがれ清兵衛」藤沢周平(著)

河出書房出版「江戸の庶民の朝から晩まで」歴史の謎を探る会(編)

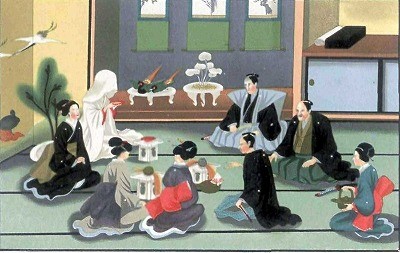

添付画像

「日本の習俗のホールド・オン・ミー」からの写真、1867年ロンドン(PD)